Die „Cello“ – Arbeit und Heimarbeit

von Rea Gorgon / früher Christa Hörmann

Zur Bedeutung und Geschichte der Celluloidwarenfabrik Mengen.

Die Schwäbische Celluloidwarenfabrik gehört zu den Erinnerungen an meine Kindheit, die sich nachhaltig einprägten. Als Industrieunternehmen, das seit 1913 einige Hundert Arbeitsplätze für die Mengener Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stellte, war sie für viele Jahre zur wichtigsten Existenzgrundlage auch unserer Familie geworden. Zu meinen ersten Wahrnehmungen in dieser Welt gehörte, dass sich unser Vater jeden Morgen, sechs Tage lang in der Woche, später fünf, Woche für Woche und Jahr für Jahr auf sein Spezialfahrrad setzte und mit seinem rechten Bein das Pedal trat, während das linke, sein Holzbein, tatenlos auf dem anderen Pedal lag und durch den Schwung des rechten Beines mit bewegt wurde. Nur kurze Zeit vor der Hochzeit der Eltern hatten ihn einige Betrunkene angefahren mit der Folge, dass sein linkes Bein amputiert werden musste. Der Heilungsprozess dauerte sehr lange. Seine Zeit als Landarbeiter war somit beendet. Jetzt musste er im Sitzen arbeiten. Einen solchen Arbeitsplatz fand er im Jahre 1942, mitten in der Kriegszeit, in der Schwäbischen Celluloidwarenfabrik, die im Volksmund „Cello“ genannt wurde.

Der Krieg war seit einigen Jahren zu Ende, als ich im Jahr 1950 zur Welt kam. Hier lebten meine Eltern mit meinen fünf älteren Geschwistern im gerade neu erbauten eigenen Häusle nahe am Friedhof, auf dem jährlich die Kriegstoten geehrt wurden. Wir Kinder wie auch das Haus verursachten Kosten, die schwerer wogen als die Lohntüte unseres Vaters, die er monatlich aus der Cello-Fabrik nach Hause brachte. Daher mussten wir Kinder, sobald wir konnten, zum Einkommen der immer noch wachsenden Familie beitragen. Wir leisteten Arbeiten im Garten der Eltern und auf den Feldern der Tante und des Onkels, zogen endlos Rüben für das Vieh aus der Erde, lasen unzählige Kartoffeln auf den Äckern zusammen, gingen mit unserer Mutter in den Wald, sammelten Brombeeren, Himbeeren und Holunder am Straßenrand, die wir dann gemeinsam zu Marmeladen und Säften verarbeiteten, pflückten Äpfel von vielen Bäumen und lasen heruntergefallene Tannenzapfen aus dem Wald für den Holzofen im Winter auf. Für das Reiser-Spital sammelten, schnitten und trockneten wir Kamillen- und Brennesselpflanzen, Spitzwegerichblätter und Schlüsselblumenköpfe, die wir zu Tees für die Patienten und Patientinnen verarbeiteten.

Nicht nur unsere Familie war am Wachsen. Nach dem Krieg, von dessen Existenz ich auch während meines Schulbesuches nichts erfahren hatte, gab es viel Arbeit, um das Land, auch in Mengen, wieder aufzubauen und neu zu ordnen. Hierzu trug die Cello, wie auch wir sie in aller Vertrautheit nannten, mit all ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei. Nur wenige Fahrradminuten war Vaters Fabrik von unserem neuen Haus entfernt.

Als Mutter starb – Vater war schon vor 17 Jahren gegangen – fand ich in ihrem Nachlass den Hinweis, wie lange sie und wir Kinder durch unsere Heimarbeit zum Bruttosozialprodukt des Landes und zur Existenzgrundlage unserer Familie beigetragen hatten. 18 Jahre lang arbeitete Vater in der Cello, Mutter und wir Kinder arbeiteten hier als Heimarbeiterinnen von 1949 bis 1967.

Jedes Kind, das kam und blieb, lernte schnell, wie im Garten oder auf den großen Feldern Kartoffeln aufgelesen wurden. Ebenso schnell wuchs es in die Tätigkeiten unserer Heimarbeiten hinein. Vormittags, wenn alle aus dem Haus waren, der Vater in der Fabrik, die Kinder in der Schule und im Kindergarten, nahm die Mutter das kleinste Kind, setzte es in den Kinderkorb, der am Lenker ihres Fahrrades befestigt war, und radelte ebenfalls zur Cello, um die Heimarbeit in großen Taschen nach Hause zu holen. Dann saßen wir nach der Schule, nach Mittagessen und Geschirr abwaschen gemeinsam am Tisch in der Küche und bereiteten unseren Arbeitsplatz vor: eine durchsichtige Glasplatte, eine Pinzette, eine Schachtel voller gleich lang geschnittener Borsten aus Tierhaaren, helle und dunkle. Diese legten wir in kleinen Päckchen auf die Glasplatte und gestalteten eine dünne, gleichmäßige Borstenstraße. Mit unseren scharfen Kinderblicken und flinken kleinen Kinderhänden trennten wir nun mit Hilfe der Pinzette die hellen von den dunklen Borsten. Auf diese Art und Weise mögen Millionen und mehr Tierborsten durch unsere Kinderhände geglitten sein. Mutter radelte dann die Karlstraße hinab und brachte das Resultat unserer Arbeit in die Firma zurück. Hier wurden sie, auch von unserem Vater, zu dunklen und hellen Kleiderbürsten weiter verarbeitet. Dann gingen die Bürstenprodukte zum Gebrauch in die Welt hinaus.

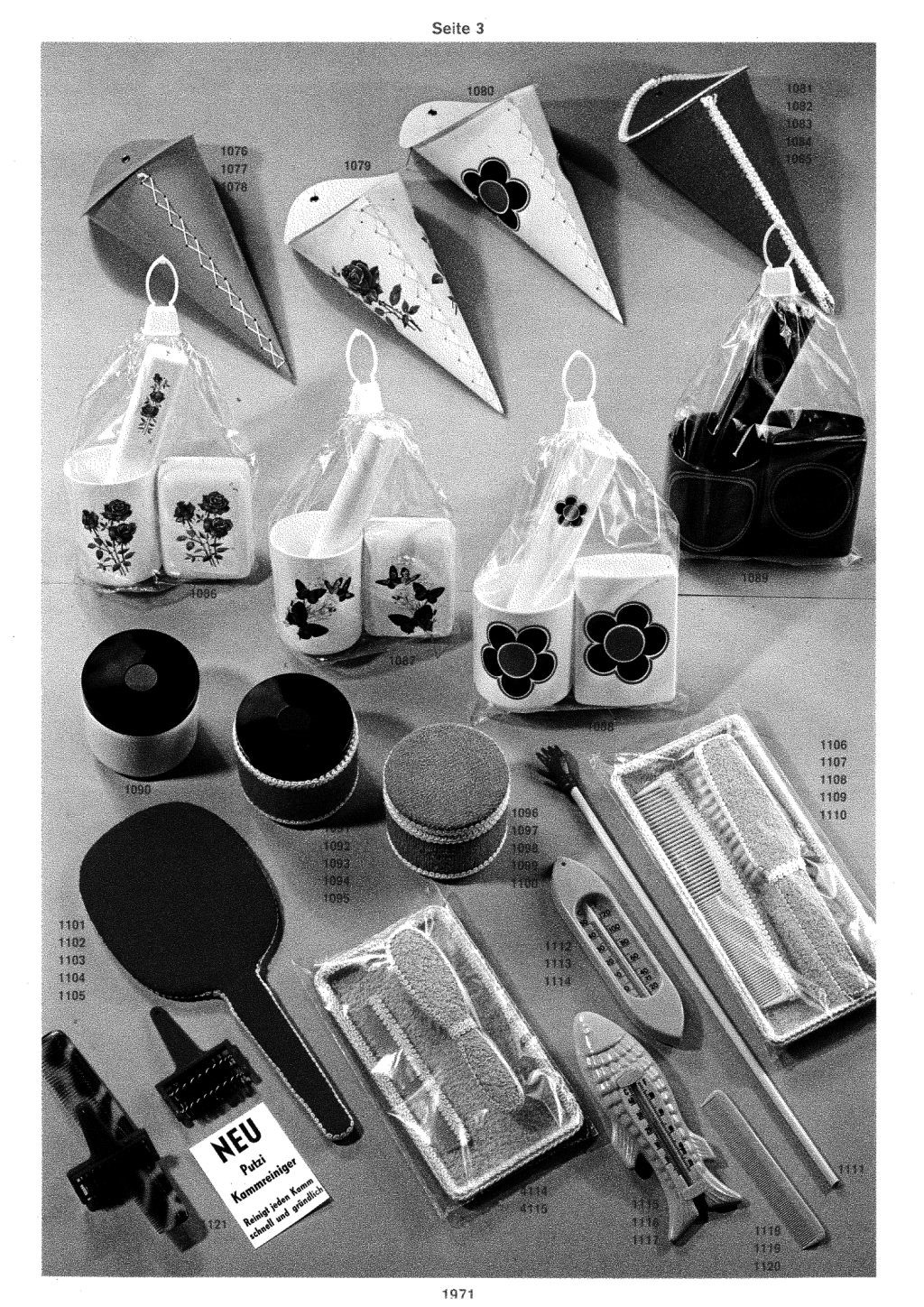

Denke ich heute an die Schwäbische Celluloidwarenfabrik, denke ich unweigerlich auch an jenes Produkt, das zur grundlegenden Ausstattung auch unseres Hauses gehörte: Haartüten. Wenn der Platz in der Küche nicht ausreichte, durfte ich mich hie und da auch in die gute Stube setzen, die eigentlich nur für Gäste oder zu Familienfeiern bereit stand und nicht zur Erstellung von Haartüten vorgesehen war.

Doch Haartüten brauchten für ihre Produktion mehr Platz als die sortierten Borsten, deren Umfang vor und auch nach dem Sortieren immer gleich blieb.

Mutter brachte auch diese Arbeit in großen Taschen, die am Lenker des Fahrrades hingen oder in einem kleinen Paket, das auf dem Gepäckträger festgebunden war, nach Hause: viereckig geschnittene, dünne Scheiben aus gepresstem Celluloid, erinnerte 20 mal 20 Zentimeter groß, an zwei Seiten mit jeweils 10 kleinen eingestanzten Löchern versehen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Mengen dieser von uns zusammen genähten Celluloidblätter. In meinen Kinderaugen waren die Stapel immer zu hoch und die Zeit des Zusammennähens fühlte sich jedes Mal wie eine kleine Ewigkeit an. Ein Stapel von etwa 20 cm Höhe bedeutete mindestens ein bis zwei Stunden lang andauernde Näharbeit. Eine Zeitspanne, in der die Nachbarkinder zumindest im Sommer ihre Badesachen packten und zur Ablach gingen, später zum Freibad, um sich im Wasser zu vergnügen. Oft schaffte ich es, ihnen später mit einem Sprung ins kalte Wasser zu folgen.

Im Sommer und im Herbst, wenn wir aus der Schule nach Hause kamen und das Essen bereits fertig auf dem Tisch stand, wartete an so manchen Tagen auch die Heimarbeit auf uns Kinder. Einen Teil dieser Haartüten in unterschiedlichsten Farben und Mustern nähten wir dann zwischen Mittagessen und unseren anschließenden Radfahrten zu den Feldern zusammen. Den Rest stellten wir abends nach der Rückkehr fertig. Im Winter verblieb uns Kindern mehr freie Zeit, die wir zwischen unserer Heimarbeit für die Cello, unseren geliebten Schlittenfahrten und dem Bau unserer Schneehütten aufteilen konnten.

Zur Herstellung einer Haartüte zogen wir das gezwirbelte beige Garn, das in der Länge passend vorgeschnitten wurde, durch das Nadelöhr einer großen stumpfen Nadel. Dann falteten wir das flache Celluloid-Viereck so zusammen, dass jeweils die heraus gestanzten Löcher an beiden Kanten aufeinander lagen. Durch sie führten wir nun das Garn hin und zurück, bis alle Löcher kreuzweise miteinander verbunden waren. So wurde aus einem dünnen Blatt Celluloid ein schiefer Kreiskegel, dessen Mantel auf der längeren Seite die Diagonale des Vierecks trug, auf der anderen Seite die Seitenlänge von 20 cm beibehielt.

Wenn es dann am Abend ruhig wurde, unser Vater längst wieder von der Cello zu Hause war, setzten sich die Eltern an den Küchentisch, um die von uns tagsüber zusammen genähten Tüten, die in meterlangen Schlangen ineinandergesteckt waren, weiter zu bearbeiten. Sie stellten je ihren Holzkegel auf den Tisch und stülpten die kegelförmige Haartüte darüber. Mit einer besonders geformten Schere in der rechten Hand, zogen sie das Garn an und hielten jeweils mit dem Daumen der linken Hand die Spannung, bis sie am Ende der 10 Stanzlöcher das gespannte Garn mit einem Spezialknoten abschlossen. Oft saßen die Beiden bis tief in die Nacht, damit Mutter die fast fertigen Haartüten am anderen Tag zur Weiterverarbeitung in die Firma zurückbringen konnte. Dort stanzten Arbeiter wie Vater eine oval geformte Klappe an unsere Haartüten, sodass diese leicht zu schließen waren. Dann ging auch dieses Produkt zum Verkauf in die Welt.

Manches Mal war die Fabrik mit ihrer Produktion unter Druck, da die Bestellungen zunahmen. Dann mussten auch wir Sonderschichten einlegen und schneller und länger Borsten sortieren und Haartüten nähen.

Nein, ich mochte diese Arbeit mit den Haartüten nicht sonderlich, im Gegensatz zu meiner Schwester, die sie gerne zusammennähte. Ich dagegen liebte es, die Tierborsten zu sortieren. Doch unabhängig von unseren Vorlieben waren wir einsichtig genug, der Mutter – und somit auch uns selbst – zu helfen. So waren wir alle in der Familie zu unterschiedlichen Zeiten kleine und große Mitarbeitende der Schwäbischen Celluloidwarenfabrik.

An manchen Tagen fuhr ein Lieferwagen der Cello vor unser Haus, um die großen Mengen, die Mutter nicht mehr per Fahrrad transportieren konnte, abzuholen. Dieses Auto lieferte uns noch eine weitere Art von Heimarbeit, die Mutter beim besten Willen nicht mit dem Fahrrad transportieren konnte: Puppenarme, Puppenbeine, Puppenköpfe und all die dazugehörigen Rümpfe, zylinderförmige Stimmboxen, eine kleine Kiste mit Ringen, alles aus Celluloid, und in große Schleifen gelegte Gummischnüre, die wir als Erstes zu wollknäuelartigen Gebilden aufrollten.

Dann griffen wir mit unseren kleinen Händchen in das Innere des Puppenkörpers, um die Gummischnur in der anderen Hüfte von innen nach außen zu drücken.

Als Erstes nahmen wir das Gummischnurknäuel in die eine Hand, den Puppenrumpf in die andere. Das Ende der runden Gummischnur stießen wir durch das Loch in der einen Hüfte von außen nach innen und in der anderen zielgenau von innen nach außen.

Nicht immer konnten wir treffsicher die bewegliche Gummischnur innerhalb des Torsos in die ausgehende Öffnung der anderen Hüfte schieben.

Auf der Außenseite zogen wir einen kleinen Ring über das Gummiende und knüpften einen Knoten. Jetzt zogen wir die Gummischnur in die Spannung und versahen das andere Ende gleichfalls mit einem kleinen Ring und einem dicken Knoten

Dann wurde die Schnur abgeschnitten. Durch die leichte Spannung der Gummischnur wurden die beweglichen Puppenbeine, die in alle Richtungen gedreht werden konnten, zusammengehalten. Man nannte diese Gelenke Kurbelgelenke. Auf dieselbe Art versahen wir den Puppentorso auch mit Armen.

Zum Schluss stopften wir die kleinen Halteringe in die beiden Öffnungen des jeweiligen Beines. Diese Halteringe wurden mit einem stumpfen Gegenstand regelrecht „neigschobbed“, wie es auf schwäbisch heißt.

Jetzt fehlte nur noch der Kopf. Bei „Ute“, so heißt unser Modell, das ich beschreibe, kamen die Köpfe meistens mit bereits fest eingeklebten Glasaugen bei uns an. Während in den Gesichtern der ersten Puppen die Augen aufgemalt waren, wurden die Glasaugen später durch weniger zerbrechliche und wesentlich preisgünstigere, sog. Combi-Augen, aus Kunststoff ersetzt.

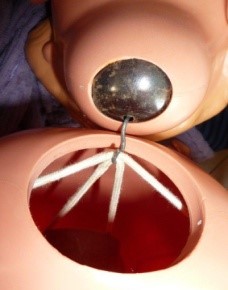

Damit die Augen im Kopfinneren per Hand eingeklebt werden konnten, wurde im Nacken des Kopfes mit einem Spezialmesser, das wie ein Säbel gekrümmt war, ein rundliches Stück bis zum Haaransatz ausgeschnitten. Anschließend wurde das herausgeschnittene Stück Zelluloid fast spurenlos, Kante auf Kante im Schrägschnitt, wieder festgeklebt.

Manchmal schnitt unser Vater zu Hause dieses Nackenstück heraus und setzte die Augen ein. Dann mussten wir Kinder besonders ruhig sein, damit Vater sich gut konzentrieren konnte, um den richtigen Bogen schneiden zu können, was er mit freier Hand machte und dabei nicht in einen falschen Schnitt oder gar in eine Handverletzung abgleiten durfte.

Wenn der Nacken wieder fest verschlossen und der Klebstoff trocken war, schob Mutter oder Vater, manchmal auch eine meiner älteren Schwestern, eine kleine länglich gebogene Metallplatte in den Kopf.

Diese war mit einem Haken versehen, der aus der Halsöffnung des Kopfes nach unten hing.

Danach führten sie einen dünnen Angelhaken in das Innere des Torsos und zogen die beiden waagrechten Gummibänder, die nun Beine und Arme zusammen hielten, nach oben und legten sie in den Haken des Metallplättchens, der aus dem Kopf ragte. Dann ließen sie den Kopf, der vom Körper angezogen wurde, langsam los. Und siehe, jetzt wurden alle Gliedmaßen der Puppe zusammengehalten. Nun war sie vollständig. Alles bewegte sich.

Diese Puppen waren Nachbildungen eines Kindes, nicht zu dick, nicht zu dünn, ein idealtypischer Kinderkörper, mit dem nun seit 1959 die erstmalig in New York vorgestellten, halbverhungert aussehenden Barbiepuppen auf dem Markt konkurrieren mussten.

Ganz am Ende, damit während unserer Arbeit an den Puppen diese nicht ununterbrochen schrien, drückten wir ihnen die zylinderförmig gestaltete Mamastimme mit leicht verklebten oder auch von selbst haltenden Rändern in die Mitte des Rückens, bis diese fest saß.

Wer jetzt die Puppe umdrehte, hörte ihre Stimme.

Gleichzeitig wurde als Markenzeichen ein „S“ (= Storch) in die Box eingestanzt.

Später wurden diese Stimmboxen zur Reduzierung des Herstellungspreises ohne dieses Zeichen angefertigt.

Ihr Haarschnitt wurde bereits in der Herstellungsform auf dem Kopf eingeprägt. Um die Frisur hervorzuheben, wurden die Haare mit einem sanften hellbraunen Farbton bemalt. Die Augenbrauen sind mit einem feinen dunkelbraunen Pinselstrich wie bei Erwachsenen nachgezogen, die Nasenlöcher mit zwei kleinen roten Punkten versehen, der Mund rot lackiert. Diese gestaltenden Arbeiten erfolgten in der Fabrik. Dort ging man mit der Mode und lackierte den Puppen irgendwann auch ihre Hand- und Fußnägel mit roter Farbe. Die Puppen blickten starr; die Augen waren in dieser Generation festgeklebt. Doch auch die Puppenaugen wurden technisch weiter entwickelt. Zunächst waren die Wimpern fest angeklebt. Dann wurden sog. Schlafaugen eingesetzt. Wer immer nun die Puppe zum Schlafen hinlegte oder wieder aufrichtete, hörte ihre Stimme, und die Augenlider, die nun mit Wimpern versehen waren, schlossen oder öffneten sich.

Diese zusammengefügten Puppen in unterschiedlichen Größen füllten viele Kartons, die das Lieferauto wieder in die große Fabrik zurück transportierte. Über ein Telefon verfügten die Eltern in dieser Zeit noch nicht. Daher sagte Vater in der Früh in der Firma Bescheid, wenn die Puppen zum Abholen bereit lagen.

Als Kind mochte ich nicht mit diesen Puppen spielen. Vielleicht, weil ich an ihrer Produktion beteiligt war und ihr ganzes Innenleben kannte. Vielleicht aber auch deshalb, weil mir die Spiele mit anderen Kindern besser gefielen. Denn wir spielten Fußball und Tischtennis, bauten und schoben Seifenkisten, gruben Höhlen in den Schnee, kletterten schon früh auf Apfelbäume, spielten mit Machboxautos und Bierdeckeln und machten aus Zigarettenhüllen Kartenspiele, bauten Sandburgen, fingen Frösche und Maikäfer. Dies alles schien mir interessanter zu sein als mit Puppen zu spielen, die ich in- und auswendig kannte.

Doch ich fiel als fehlende kleine Konsumentin der Schwäbischen Celluloidwarenfabrik in deren Umsatz sicher nicht ins Gewicht. Denn es wurden in der wirtschaftlichen Aufbauzeit nach dem Krieg genügend Mädchen geboren, die gerne mit Puppen spielten, sodass diese in den 50er und 60er Jahren in großem Umfang verkauft worden sind.

Nur wenige Jahre, nachdem wir unsere familiäre Heimarbeit eingestellt hatten, und auch ich als junge Erwachsene Mengen verließ und die weitere Welt entdeckte wollte, ging 1972 die Ära der Schwäbischen Celluloidwarenfabrik zu Ende.

Gehe ich heute die Karlstraße, die Reiserstraße oder die Beizkofer Straße entlang, stellen sich nach 50 Jahren immer noch Erinnerungen ein, in deren Bildern die Gebäude und auch der Schornstein der einstigen Schwäbischen Celluloidwarenfabrik auftauchen, die heute im Stadtbild fehlen.

Text und Fotos (©) Rea Gorgon